Wettbewerb Feuerwehrgerätehaus Johannesberg

| Projektdaten |

| Standort Johannesberg |

| Auslober Gemeinde Johannesberg |

| Wettbewerb 1. Preis, VgV-Verfahren mit anschließendem Wettbewerb |

| Zeitraum der Bearbeitung 2021 |

| Wettbewerbsteam Alexander Heinigk, Andreas Dech, Martynas Degutis |

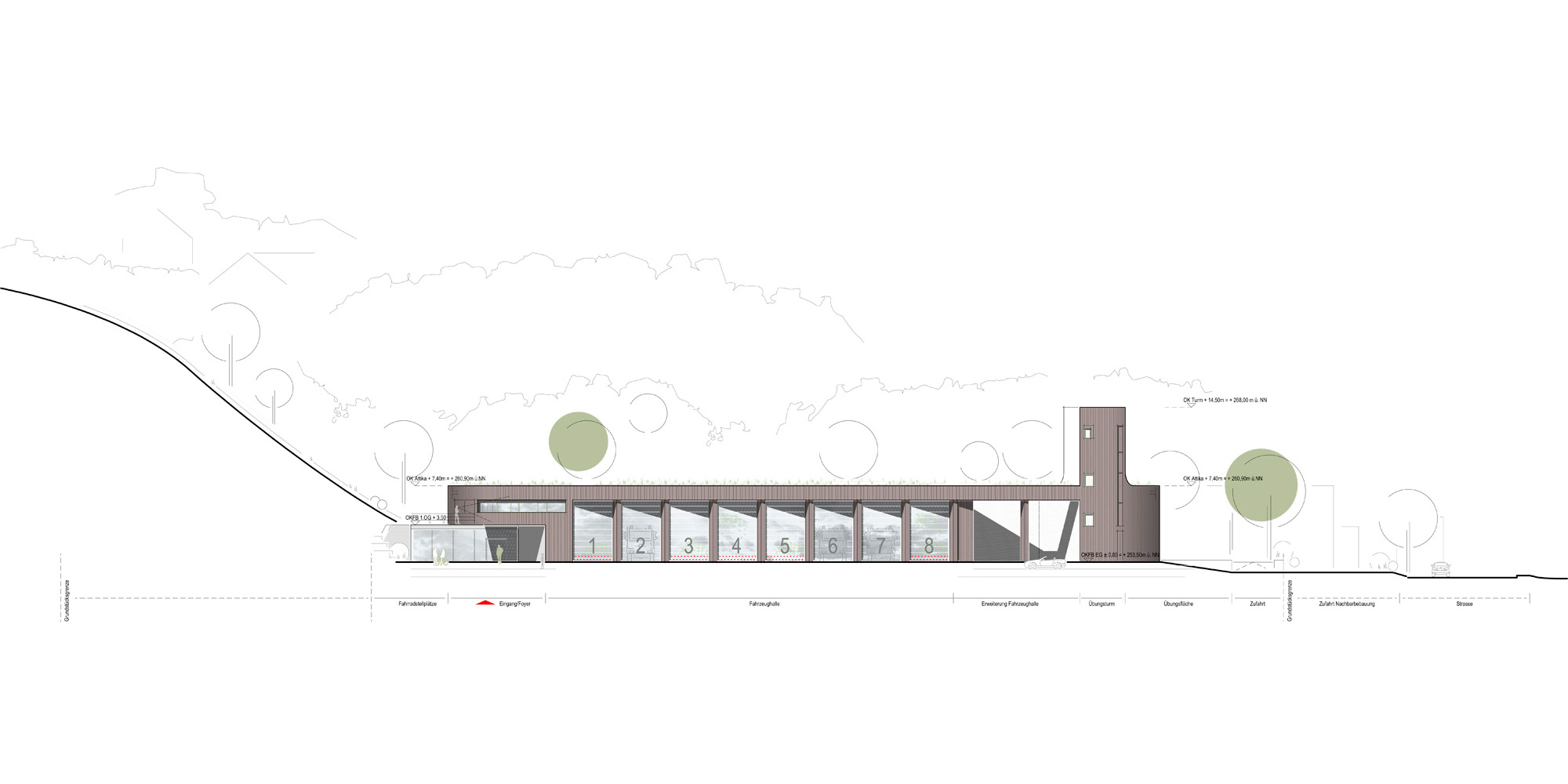

Die am Johannesberger Höhenrücken gelegene Feuerwehr soll sich in die Naturlandschaft einfügen, den Fernblick vom Höhenweg nicht verstellen und möglichst wenig Flächen versiegeln. Wir schlagen daher vor, das Gebäude am tiefsten Punkt des Geländes 3-seitig einzugraben und die Dachfläche für die Alarmstellplätze zu nutzen. Der Übungsturm kann auch für Besucher als Aussichtsplattform genutzt werden und ist unabhängig vom Feuerwehrbetrieb nutzbar. Von der Rückersbacher Straße ist lediglich der Turm der Feuerwehr als „Landmark“ sichtbar.

Über die neu anzulegende Zufahrt von der Rückersberger Straße können die Einsatzkräfte auf dem Dach des Neubaus parken. Von dort gelangen sie über eine Treppe in das Erdgeschoss und auf direktem Weg in die Umkleiden und anschließend in die Fahrzeughalle. Die Einsatzfahrzeuge verlassen die Halle nach Süden hin und fahren nach Norden hin auf die Rückersberger Straße aus. Kreuzungsverkehr wird damit ausgeschlossen.

Die Feuerwehr soll in konventioneller Massivbauweise errichtet werden. Die hangseitig einbindenden Außenwände, Dächer und Decken werden aus Beton hergestellt. Der kompakte Baukörper (A/V = ca. 0,3) öffnet sich lediglich nach Süden. Hierdurch lässt sich ein äußerst energieeffizientes Gebäude realisieren. Teile der Dachfläche sollen für PV-Module genutzt werden. Der Werkstatt-/ Lagerbereich wird in Leichtbauweise eingestellt und kann bei Erweiterungsbedarf zurückgebaut und neu organisiert werden.

Energiekonzept

Durch das gute A/V-Verhältnis und die südliche Ausrichtung des Baukörpers kann ein effizientes Gebäude realisiert werden. Die nur schwach beheizte Fahrzeughalle grenzt lediglich im Osten an beheizte Bereiche an. Als Energiequelle schlagen wir Geothermie mit Sole/ Wasserwärmepumpe in Kombination mit einer PV-Anlage vor. Das vergleichsweise selten benötigte Warmwasser soll dezentral erzeugt werden. Ziel ist eine Co²-neutrale Energieversorgung. Alternativ könnte das Gebäude über eine Pelletsanlage betrieben werden.